北島國造館は、出雲大社の右わき(東)にあり、反対の出雲大社の左わき(西)には出雲大社・神楽殿(千家)があります。

そもそも「国造」(くに-の-みやつこ)と言う意味は、古代日本(大和王権)において地方の支配者のことです。

出雲においては、出雲大社で祀られている大国主に仕えた、天之菩卑能命(あめのほひのみこと)<天照大御神の次男>を始祖とした出雲氏が出雲国造に任命されています。

645年、大化の改新のあと、国造制は廃止されましたが、紀伊国造などと、出雲国造(いずものくにのみやつこ)は、例外的に続いたようです。

そして、出雲大社の祭祀を世襲しましたが、南北朝時代の1340年頃、後継争いから千家氏(せんげし)、北島氏(きたじまし)の2つに分裂して、それぞれが出雲国造を称しています。

スポンサーリンク

両家は幕末まで、出雲大社の祭祀職務を、年中を6ヶ月ずつに分けて、平等に分担していました。

江戸時代に千家と北島家は、松江藩から、対等の家禄を安堵されていたと言います。

しかし、明治新政府は、北島氏に岡山の吉備津神社の宮司へ転勤するよう命じ、千家氏を引き続き出雲大社宮司に任じたため、北島氏は拒否したとあります。

そのような経緯もあり、出雲教(いずもきょう)と称して、出雲大社の保護を担っているようです。

太平洋戦争のあとから、出雲大社の宮司は、出雲大社教・千家氏が担当しています。

トップ写真の北島國造館・大門(おおもん)は、江戸時代後期の安政6年(1859年)に、松江藩主・松平安定が、武運長久・子孫繁栄・国土安全・如意満足を祈念して奉納した建物です。

出雲大社・北島国造館「御神殿」は、大国主大神を主祭神としておりますが、造化三神・天照皇大神・産土大神・天穂日命を併神しています。

北島國造館から出雲大社を結ぶ門は、下記の四脚門(しきゃくもん)で、江戸時代の1667年の建造物です。

心字池(しんじいけ)は、八雲山の麓にあった旧國造館の庭園を移したものと伝わるようです。

亀の尾の瀧(かめのおのたき)と呼ばれる小さな滝が、池に流れ落ちております。

これら北島家の境内は、自由拝観で無料です。

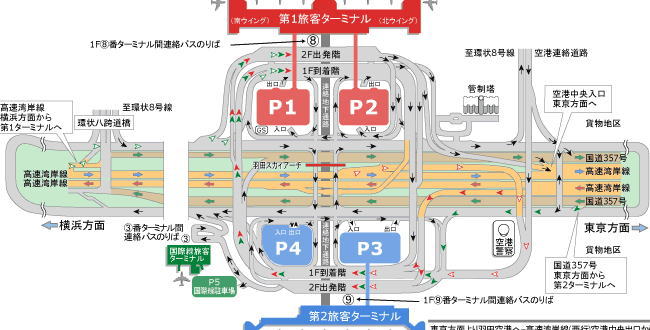

北島國造館への交通アクセス・行き方・駐車場ですが、基本的には出雲大社に参拝した際に、寄り道すると言う感じです。

よって、出雲大社の駐車場を利用でも、問題ありませんが、北島國造館も独自に無料駐車場の用意はあります。

近くの命主社 (神魂伊能知奴志神社)、古代出雲歴史博物館とセットでどうぞ。

・出雲大社【正しい参拝方法】解説 ご祈祷情報も

・出雲大社の歴史【大国主大神】わかりやすく2分で

・命主社 (神魂伊能知奴志神社)

・古代出雲歴史博物館 (出雲大社の隣) 国宝の銅剣などの展示

・山陽・山陰の史跡や城跡めぐりに便利な地図

この記事へのコメントはありません。