←常楽寺と大姫の墓【北条政子ゆかりの地を散策】大船編からの続きです

源頼朝の墓

さて、北鎌倉駅から1駅である鎌倉駅までやってきて、次は「源頼朝の墓」へと向かいました。

歩くと20分くらいの距離ですが、路線バスの本数も結構あるので、行きだけはバスで行く事にしてみました。

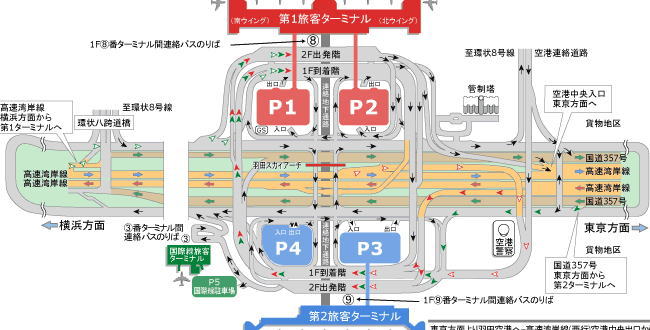

交通アクセス・。行き方としては、JR鎌倉駅の東口5番乗り場の鎌倉36「ハイランド循環」又は、4番乗り場の鎌倉20「大塔宮(八幡宮)」行きのバスに乗ります。

バスの本数は多いです。ただし、八幡宮前の交差点を曲がるまでの若宮大路はかなり渋滞しまして、歩いたほうが早いと思ったくらいです。

下車するのは、岐れ路のバス停です。

バス停を降りたら北へと延びる道を真っ直ぐに進めば、白旗神社が見えてきますが、この付近はその昔「鎌倉幕府」があった場所で、地元では「大蔵幕府」と呼ばれています。

鶴岡八幡宮近くの白旗神社とはまた違う神社でして、昔は法華堂があったので法華堂跡とも言います。

1213年の和田合戦では、鎌倉幕府の建物が全焼し、将軍・源実朝と北条義時は戦火を逃れて法華堂(現在の源頼朝墓所)に逃れています。

また、1247年6月5日、宝治の乱では、館を攻められた三浦泰村は三浦一族を率いて法華堂に籠ります。

ただし、この法華堂は、執権・北条義時の法華堂でして、源頼朝の墓所よりも東に位置した空間になります。

北条義時の法華堂は、北条時頼の兵に攻められ、三浦泰村・三浦光村ら三浦一族と、協力していた島津氏・毛利氏・長尾氏など500名の武士が、自刃して果てました。

北条義時法華堂(北条義時墓跡)~鎌倉にある2代執権の墓所跡(国史跡)はこんなところ

そもそも「法華堂」と言うのは、鎌倉時代において、将軍・執権・連署といった、高貴な者の墓所とした建物のことを言います。

だいたい、生前に、念仏堂として、その人が使っていた建物を、死後、火葬し、遺骨を、念仏堂に納めて、建物の名称が「法華堂」(ほっけどう)に代わるケースが多いです。

北条政子も、晩年過ごした、勝長寿院に建てた念仏堂が、死後、法華堂となって墓所となっています。

スポンサーリンク

なお、文化庁の調査では、この源頼朝の法華堂跡(白旗神社)の下に、源頼朝の墓があった可能性もあると言う事で、2000年からは官報で白旗神社も含めて墓域とされています。

大倉山の南につくられた50段くらいの階段をちょっと登って行ったところが、源頼朝の墓です。

バス停から歩いて5分くらいだと思います。

なお、源頼朝の法華堂が建てられていたところは、現在、国の史跡で法華堂跡とされる伝頼朝の墓の石段下(白旗神社)の場所ではなく、この源頼朝の墓のある石段上の平場だったと考えられます。

もうちょっと大きいと想像していたのですが、鎌倉幕府を開いた征夷大将軍の墓にしては、意外とこじんまりとしていた感じがしました。

なお、法華堂の話に戻りますが、元々法華堂とは、1189年に源頼朝が聖観音像を本尊として創建した持仏堂が最初で、この源頼朝の墓がある場所(階段の上)にあったと考えてよいでしょう。

その後、源頼朝の菩提を弔う為に「法華堂」と改名されたとの事で、更にその後、1247年の宝治合戦のあとに、現在、白旗神社がある現在の場所(麓)に法華堂が移されたと考えられています。

北条政子も何度も訪れたことがあったのだと思ったのですが、どっこい、この墓標は、子孫とされる薩摩藩主・島津重豪が江戸時代に建てたものであると言われています。

島津重豪の先祖である島津忠久の母は、丹後局ですが、源頼朝の子ともいわれている鎌倉御家人です。

なお、法華堂の建物は、日本が元寇の脅威にされされていたころの1280年、大火事にて、源頼朝、北条義時の法華堂、全て焼失したとされおり、その後、再建されることはありませんでした。

スポンサーリンク

交通アクセス

源頼朝の墓の場所は、下記の地図ポイント地点となります。

有料駐車場はバス通りのバス停付近にありましたが、非常に高額です。

さて、このあとは、北条政子の墓に赴くべく、徒歩で向かいました。

上記は、途中にあった西御門跡です。

西御門(にしみかど)と言うのは、鎌倉幕府(大倉幕府)の西門と言う事です。

途中、鶴岡八幡宮の境内に入って、横切る形で向かいました。

しかし、鎌倉も西洋人の観光客が多く訪れています。

大変ありがたいことですね。

そして、西へと進みまして、いよいよ北条政子の墓がある寿福寺に到着しました。

なお、鎌倉の駐車場は2時間=2000円と言う所もあり大変高いです。

それだけでなく、八幡宮付近は「渋滞」もします。ただの渋滞では無く、特に動かない渋滞です。

そのため、特に土日祝の場合には電車で訪れるのが賢明です。

ご賞味があれば、隣にある、北条義時の法華堂跡も、セットでどうぞ。

・寿福寺と北条政子の墓は次ページをご覧願います。

・大江広元の墓・島津忠久の墓・毛利季光の墓もすぐ近くです

・鎌倉時代の頃の武士の紹介記事は約30ありますので、お楽しみください

・源頼朝と北条政子【鎌倉幕府の尼将軍と征夷大将軍】

・奥山方広寺と半僧坊~遠江の井伊谷近くにある幻想的な参道と五百羅漢

・鎌倉 極楽寺~成就院~虚空蔵堂~御霊神社~長谷寺 お気軽散策60分コース

・江ノ電「江ノ島電鉄」の日本唯一イロイロ

・鶴岡八幡宮 歴史観点からの観光参拝みどころ

・北条政子の解説【尼将軍と呼ばれた御台所】鎌倉殿の13人

・鎌倉「長谷寺」 鎌倉の西方極楽浄土

・護良親王の墓と鎌倉宮(大塔宮)

・鎌倉散策にも便利なオリジナルGoogleマップ

この記事へのコメントはありません。